由美中西區華人學術聯誼會 (MCASTA)主辦的 “整合醫療新視野:連結科技、心理與生理” 年度研討會 於今年九月十三日上午在密蘇里大學聖路易分校(UMSL)盛大舉行。四位主講人以深入淺出的方式 ,分享在人工智能藥物研發、失眠、針灸疼痛治療、和再生健康領域的新知,吸引六十多人到場參加,反響熱烈!

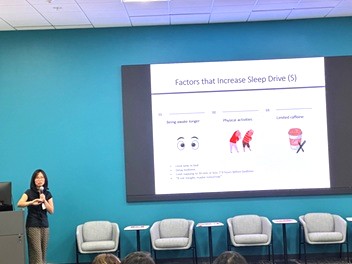

MCASTA(Midwest Chinese American Science & Technology Association)成立於1983年,一直致力於推動在美國中西部華人學者和專業人員在科學研究的交流與合作。今年的主題著重於醫學與健康,其中睡眠問題吸引最多人關心和提問 。主講人 莊凡萱是華盛頓大學精神與神經科助理教授,也是執照臨床心理治療師。她提到如果一週有三次以上嘗試入睡超過三十分鐘都失敗,而且情況持續三個月以上,即符合失眠的診斷,不過這要和一些病因性的睡眠障礙,例如阻塞性睡眠呼吸暫停等區分開來。臨床上使用認知行為治療(CBT-I)的原則,已經公認是治療慢性失眠的黃金標準,包括限制白天睡眠、減少茶和咖啡等刺激物攝取、控制臥室燈光、入睡前的衛生習慣養成和睡眠教育等習慣的建立等行為和認知治療,在與睡眠治療師四到八次的隔週會診後,通常可以有效改善失眠的問題。她也提到每個人每天需要睡眠的時間長短不同,一般五到十小時都屬正常,而年紀愈大 需要睡眠的時間愈短。只要沒有入睡困難,醒來時也覺得有睡飽、精神好就可以,沒有絕對的睡眠長短的要求。她建議失眠的人別太早躺床或在床上做其他的事,而是把床當成睡眠的聯想,每天定點上床。如果躺床二十分鐘都睡不著,可以起床做其他事放鬆之後再回來試著入睡,與其腦子一直想著今夜可能又失眠,還不如接受自己可能失眠的情況,放鬆心情才容易入睡。她表示,只要有強烈的睡眠驅力,建立穩定的晝夜生理規律,降低飲食和環境刺激,按照建議的行為治療做起,睡眠品質都會獲得改善,不靠安眠藥也可以一夜好眠。

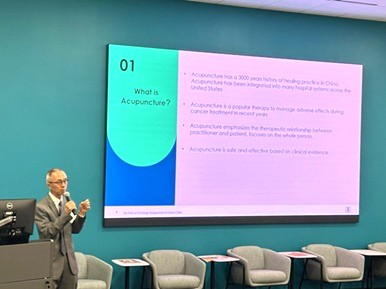

來自邁阿密癌症研究中心的莫遵立博士,則分享針灸目前在西方醫學上的使用。他所服務的癌症醫院使用針灸作為整合醫學的一環,幫助病人有效改善化療引起的噁心與嘔吐 以及癌症引起的疼痛 、減輕癌症治療期間的不良反應,並提升癌症患者的生活品質。他在會中介紹針灸的原理以及不同類型的針的作用,並以人體圖解的方式,幫助大家了解針灸在人體穴位上的使用,例如人耳朵上的穴位,就和全身其他器官包括手腳相通,而腳底穴位也和內臟器官相連。針灸除了緩解疼痛之外,一些研究也發現針灸有助於病人調節生理功能,並促進身體自我修復,對疲勞、熱潮紅、神經病變、焦慮及失眠等方面頗有成效。更有新興的研究指出,針灸可能增強免疫功能,並維持情緒健康。

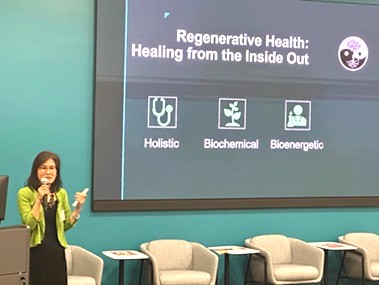

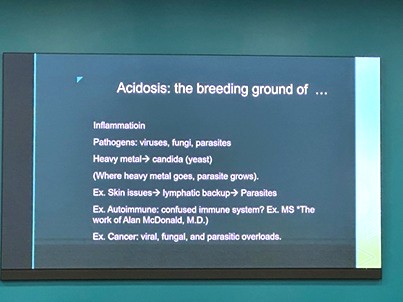

另外一位遠從印弟安那州赴會主講的邱佩玲女士,目前從事再生健康教練與諮詢,持有再生健康從業人員、臨床虹膜學家、認證整合營養健康教練、生物能量健康從業人員等多項證照。她分享因為幼年白血病過世的女兒的經歷,讓她開始踏上探索恢復身體內在環境健康的學習和職涯,如今成為幫助別人改善慢性疾病 減重、失眠等問題的專業人員。她強調人體本身天生就有自我修復能力,但受到後天環境影響而導致體內失衡,所以再生健康就是先從維持體內酸鹼平衡,利用補充品幫助身體進行排毒,讓細胞潔淨後更有效的吸收養分,並且修復腸道,激活細胞,讓全身恢復溝通。她也在會中分享不少實例,透過再生健康療法為糖尿病、憂鬱症、肥胖、皮膚病 、食物過敏等患者,改善了多年的健康問題。

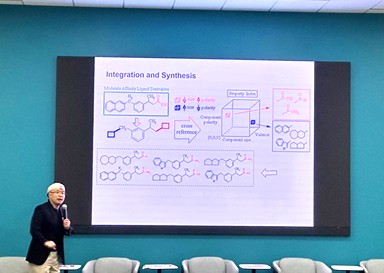

除了臨床醫學的分享之外,專長藥物設計方法的何美中(Chris Ho) 博士,則分享代理性的人工智慧(Agentic AI)在新藥和治療方法的研發,他利用圖示說明化學大語言模型的建立方式,創建一個可以自主運作、追求特定目標,並能隨時間調整其行為的系統,利用海量的數據和圖像,進行快速運算分析和比對,為精準鎖定疾病和藥物開發的進程帶來顯著的提升。但他在回應問題時也表示,目前全球都在使用 AI協助研究人員開發更多和更好的藥物,但這些實驗和研究的代價也很高昂,實際成效還需要科學家的努力和時間證明。

當天與會者還包括贊助單位,駐德州休士頓的台北經文辦事處科技組長陳品銓教授 以及UMSL 社區參與和外展部主任 Patricia Zahn 博士,兩人特別到場致詞並全程聽講,主辦單位MCASTA一大早就準備豐盛的早餐迎接與會人士,中午並提供餐點,會後許多人都表示學到不少知識,過了一個充實美好的週六上午。

(美中西區華人學術聯誼會 供稿)

****************************

圣路易时报独立经营,专注优质新闻,不收订阅费用,持续输出不易!欢迎点赞、评论、转发支持,感谢您的鼓励,赞助请扫描: